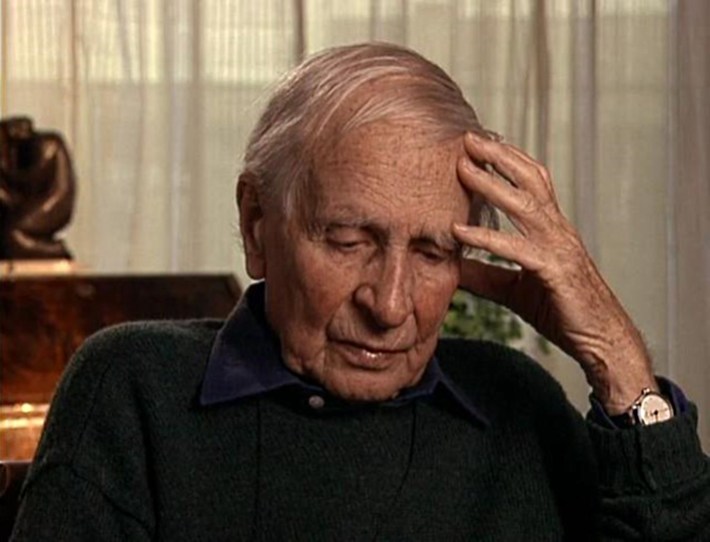

Laurence van der Post es uno de esos escritores cuyo nombre jamás aparecería en un canon de los grandes literatos de la humanidad. En buena medida, su figura resulta más destacada –y fascinante– por cuestiones completamente extraliterarias, t ales como su vinculación a los círculos de poder del Reino Unido (asesor para las antiguas colonias africanas de Margaret Tacher, amigo íntimo del Príncipe Carlos…). De hecho, son sintomáticas de una biografía intensa y apasionante, que traza una trayectoria vital que va desde su origen en una acomodada familia de granjeros afrikaners hasta su vinculación con el Círculo de Bloomsbury, pasando por su aureola heroica durante la Segunda Guerra Mundial o su activa defensa del paisaje y de las raíces culturales, folclóricas y étnicas de una África devastada por la colonización del hombre blanco. Todo ello hace de él el último de los exploradores británicos, con un perfil intelectual más vinculado al espíritu decimonónico de descubrimiento, sorpresa y aventura, al estilo de Richard Burton, que al siglo XX, pese a lo cual, y como sintomático e irónico signo de los tiempos, Van der Post acabaría divulgando sus conocimientos como conservacionista en la televisión inglesa (moriría en 1996). Su visión, más moderna, menos paternalista que la de sus ilustres predecesores, al estar despojada del afán imperialista, le permitió, en el período de posguerra, cuando el existencialismo, con un posicionamiento nada amable respecto a la humanidad, era la corriente filosófica predominante, desmarcarse de éste y dibujar en las páginas de sus libros una forma de entender al ser humano bajo un prisma, más que optimista, esperanzado, donde la idea de una cierta comunión espiritual, de una cierta religiosidad en el sentido menos dogmático del término, deviene capaz de salvar las diferencias interpersonales que motivan el mal.

ales como su vinculación a los círculos de poder del Reino Unido (asesor para las antiguas colonias africanas de Margaret Tacher, amigo íntimo del Príncipe Carlos…). De hecho, son sintomáticas de una biografía intensa y apasionante, que traza una trayectoria vital que va desde su origen en una acomodada familia de granjeros afrikaners hasta su vinculación con el Círculo de Bloomsbury, pasando por su aureola heroica durante la Segunda Guerra Mundial o su activa defensa del paisaje y de las raíces culturales, folclóricas y étnicas de una África devastada por la colonización del hombre blanco. Todo ello hace de él el último de los exploradores británicos, con un perfil intelectual más vinculado al espíritu decimonónico de descubrimiento, sorpresa y aventura, al estilo de Richard Burton, que al siglo XX, pese a lo cual, y como sintomático e irónico signo de los tiempos, Van der Post acabaría divulgando sus conocimientos como conservacionista en la televisión inglesa (moriría en 1996). Su visión, más moderna, menos paternalista que la de sus ilustres predecesores, al estar despojada del afán imperialista, le permitió, en el período de posguerra, cuando el existencialismo, con un posicionamiento nada amable respecto a la humanidad, era la corriente filosófica predominante, desmarcarse de éste y dibujar en las páginas de sus libros una forma de entender al ser humano bajo un prisma, más que optimista, esperanzado, donde la idea de una cierta comunión espiritual, de una cierta religiosidad en el sentido menos dogmático del término, deviene capaz de salvar las diferencias interpersonales que motivan el mal.

Llegué a Van der Post por casualidad, y me enamoré perdidamente de su obra La semilla y el sembrador, que fue parcialmente adaptada por el director Nagisha Oshima en Feliz Navidad, Mr. Lawrence, a mi entender bajo unas premisas que confunden y desvirtúan la temática última del libro, pese a ser un filme sin duda interesante. Partiendo de una muy conocida parábola bíblica, La semilla y el sembrador es una composición narrativa de carácter impresionista que hilvana dos cuentos y una nouvelle a través de un particular momento en el tiempo: la Noche Buena y el día de Navidad en los que el coronel John Lawrence (obvio alter ego del escritor) y el anónimo narrador se reúnen en casa del segundo para celebrar, por primera vez libres y juntos, unas pascuas muy diferentes a las que compartieron durante su penoso cautiverio bajo yugo japonés en Java, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Construida sucesivamente bajo diferentes voces en primera persona, la obra posee una estructura multiperspectivista que va superponiendo los diversos puntos de vista. Pese a ello, la unicidad filosófica y espiritual de las experiencias relatadas revela una sólida trabazón interna de las partes, manifestada a un nivel no sólo argumental (las memorias de la guerra pasada) y temático (la compasión como clave de la redención humana) sino también discursivo, de forma que, como si de un poema sin rimas pero con leves asonancias se tratara, algunas imágenes se repiten insistentemente para recordarnos que todos los personajes de este cuento navideño para adultos conforman una misma realidad, compleja, dolorosa, abominable y sublime; en definitiva, humana.

La narración que abre el libro, con el bello título de “Unos barrotes de sombra”, es la mejor de las tres, una composición de exquisita delicadeza, preñada de imágenes poéticas y articulada sobre un sentimiento de perplejidad y tristeza ante las atrocidades que el ser humano es capaz de cometer. El coronel John Lawrence rememora junto a su amigo las experiencias, imposibles de borrar como todo lo devastador, que ambos vivieron en la prisión japonesa para oficiales aliados. La represión y la muerte, la tortura y la violencia gratuita ejercidas de forma inmisericorde por las autoridades del campo se encarnan en la figura del grotesco sargento Hara. Brutal y sádico, pero entusiasta, honesto y alegre como un niño, y poseedor de un sentido inquebrantable del honor, muy propio de su cultura –e imposible de aprehender para un occidental–, Hara irá mutando a lo largo del relato desde su posición de tirano y asesino fanático, cruel y palurdo hasta la de chivo expiatorio de los desmanes perpetrados por el estamento militar nipón durante el conflicto bélico. La relación de condescendiente simpatía establecida en el pasado por el sargento con Lawrence, hombre culto que habla fluidamente japonés y comprende la visión de la existencia de ese pueblo regido “por unas fuerzas cósmicas fuera de su control hasta un extremo inconcebible para la mente y la filosofía europeas”, permite al lector humanizar al bárbaro y advertir que los papeles de víctima y verdugo son fácilmente intercambiables. Van der Post no construye su narración para hacer hincapié en las ironías del destino, en cómo el mal conduce a la perdición, sino que, al contrario, recuerda que nadie posee la verdad absoluta y que, por tanto, erigirnos en jueces de nuestros semejantes es siempre peligroso y erróneo. La potente imagen de “la sombra de unos barrotes”, que se proyecta sobre el apenado Lawrence al recordar su inacción durante la última conversación mantenida con el sargento Hara, evoca cómo los condicionantes sociales, culturales o vitales lastran nuestros actos y nuestra conciencia; es decir, los seis grados de separación de Karinthy convertidos en un abismo casi imposible de salvar (“me definía para mí mismo la libertad individual como la libertad de elegir la jaula en la que uno iba a encerrarse de por vida”). A pesar de la desazón que destila la historia, el autor apunta una melancólica esperanza: el perdón y la reconciliación son posibles. La compasión es la facultad humana reveladora de la alteridad, el medio de liberación de nuestras trabas, y la fe, en tanto que acto de amor completamente altruista, la única fuerza redentora; por ello, al final, irónicamente, Hara obtiene la gloria a las puertas de su ejecución y se convierte en un ser superior (“los ojos de Hara no reían. Había en ellos una luz mucho más intensa y trascendente que la de aquellos otros momentos en que se resuelven conflictos mundanos […]. Aquella expresión transformó sus extrañas y deformadas facciones. El rostro prácticamente prehistórico y antropoide de Hara parecía incluso bello”).

El segundo relato de la obra, el más largo, da título al conjunto; “La semilla y el sembrador” está protagonizado por un personaje diferente a Lawrence, el coronel Jack Celliers, en el cual, sin embargo, también se reconocen rasgos autobiográficos de Van der Post (p. ej. es sudafricano). Construido mediante el clásico recurso del manuscrito encontrado, Celliers expone en primera persona, en una suerte de testamento redactado durante su cautiverio, las experiencias que, bajo su atormentado punto de vista, le han conducido de manera casi determinista a ese infierno. Cuento más complejo y ambicioso que el primero y, por ello, también más irregular, su prosa sensorial y voluptuosa evoca los placeres de la existencia a través de la belleza del paisaje, de la música, de los olores de las flores, del mismo cuerpo humano, y los contrapone al deseo de muerte de Celliers, una suerte de lord Jim que carga con una culpa muy diferente: la de la traición y su hermana, la hipocresía. Buscando masoquistamente el castigo por sus actos, el coronel recorrerá el mundo, aceptará misiones suicidas y decidirá su destino en un campo de prisioneros japonés. De hecho, el sentido último del relato son sendas relaciones que establece al principio y al final del mismo el torturado protagonista, un personaje muy atractivo por el halo romántico y heroico de su conducta temeraria y por la desproporción que su mórbida sensibilidad establece entre su culpa y su castigo. Para Jack Celliers, la jaula de la que Lawrence habla en el primer relato, no es tanto un condicionante cultural como vital: esa belleza sobrecogedora, ese poder de seducción que, irónicamente, cargará como una maldición sobre sus hombros, marcado de por vida a despertar admiración y envidia entre sus semejantes, a constituirse en emblema de lo mejor de su raza, “encadenado […] no tanto a mi belleza como a lo que la gente, después de haberme visto, primero se imaginaba y luego me obligaba a ser mediante sus imaginaciones”, una “compulsión […] que me obligaba a prestar mi pequeña medida de carne y sangre […] a los oscuros deseos […] y vidas sin vivir de los que me rodeaban”. De ahí que, al ver su rostro reflejado en un estanque, Narciso de la era de las imágenes, “las ondas de la superficie” no le parecen “vibraciones naturales sino más bien rejas carcelarias que hubieran de tener prisionera para siempre a aquella imagen.” La semilla que involuntariamente plantará su hermano menor en él –la lacerante conciencia de la maldad y el egoísmo, de los negros abismos de la propia alma– hará crecer en Celliers una insatisfacción permanente, una incapacidad para amar, una perpetua alienación de sí mismo. Y el fruto de ello será su legado al capitán Yonoi, el oficial al mando del campo de prisioneros donde Celliers y el narrador acabarán confinados. En tanto que víctima de las normas despóticas y espartanas de la disciplina carcelaria japonesa, Celliers se colocará, por primera vez en su vida, donde realmente ansiaba, esto es, en el lado del débil, del oprimido, del indefenso, y reconocerá en Yonoi el mismo estigma de la culpa y de la derrota, el mismo peso de la mirada ajena (“recordábamos ambos la cara de Yonoi como si la tuviéramos delante. […] Estábamos de acuerdo en que era una persona impresionante, quizás el japonés más guapo que habíamos visto.”). La simpatía de Celliers por el responsable último de su cautiverio será, por tanto, casi cristológica, arrebatado de piedad ante un pecador al que, espejo de sí mismo, sabrá comprender y exculpar (y, en consecuencia, encontrar esa paz tanto tiempo anhelada). Yonoi, abrumado por la conciencia de deshonor como sólo puede estarlo un japonés, agradecerá la empatía de Celliers de la única forma que le permiten las circunstancias: reconociendo en él a su alma gemela. De ahí que la suerte final de Yonoi sea análoga a la de Celliers, que ese abismo cultural –en principio insalvable– que se erige entre ambos hombres quede reducido a una anécdota, pues, no en vano, Van der Post hace de ambos oficiales dos caras de una misma moneda. Puede decirse que Yonoi y Celliers comparten una unión espiritual abrumadora en tiempos de incomprensión y de odio, que les lleva a autoreconocerse en el otro y a lograr estar por encima, precisamente, de la barbarie. De esta forma, si Celliers traicionó en el pasado a su dócil hermano, el perdón que otorga a Yonoi es análogo al recibido de su familiar y eso convierte a ambos hombres, oficiales de ejércitos enfrentados, pero más parecidos entre sí que si fueran sangre de la misma sangre, en hermanos (término cargado aquí con todo su significado evangélico). Ese gesto tan sorprendente de Celliers, al romper las filas y besar a Yonoi “como un coronel francés imponiendo una medalla”, que deviene tan marciano como insultante para carceleros y encarcelados, sólo es comprendido, y agradecido en toda su fuerza y belleza, por el propio Yonoi. Pero la verdad y el conocimiento siempre tienen un amargo precio, la diferencia nunca es aceptada (v. gr. “cuanto mayor es la necesidad de diferenciación individual respecto a la estancada normalidad, más nos molestan los que representan esa diferencia”) y ambos hombres lo pagarán de la forma más amarga.

Finalmente, el tercer relato, “La espada y la muñeca”, recupera el protagonismo de Lawrence, aquí como nunca, para, mediante una historia de amor, constatar que la hum anidad, pese a su tendencia a la autodestrucción, se redime cada vez que somos capaces de amar, de anteponer la felicidad y la seguridad de otra persona a la nuestra. El argumento es mínimo: la confesión de un amor, todavía atesorado en el pecho de Lawrence, que vivió con una mujer (de la que ni siquiera supo el nombre) en las horas previas de la retirada de las fuerzas inglesas de la isla de Java. Aunque es sin duda el relato más convencional –y obvio– del volumen, el breve encuentro que marcará para siempre al protagonista, su sólida estructuración narrativa y su modulación elegante y serena coronan el conjunto de la única forma coherente con el mensaje de fondo del mismo: con la aceptación –y la celebración– de la vida y de la muerte en sí mismas, de un modo natural, auténtico, espiritual (“los hombres tenían una terrible tendencia a institucionalizar la vida. El miedo a la vida, nacido de su propio destierro voluntario de ella, hacía a los hombres edificar fortalezas para proteger dentro de ellas aquello que habían elegido para vivir. En vez de esforzarse por hacer permanentes las pasajeras formas de significado, sería más productivo que se confiaran a los procesos naturales de cambio y evitaran así quedar atrapados en sus propios diseños superficiales”). En este sentido, y desde el paradigmático título del cuento (que opone el juguete del hijo del narrador, la espada, al de la hija, la muñeca, como símbolos de muerte y de vida, de fuerza y de resistencia, de destrucción y de encarnación, de yang y de yin), la visión que la historia nos ofrece del género femenino es tan moderna como reveladora; lejos de ser tentadoras, malvadas o inútiles, las mujeres son fuertes, inspiradoras, valientes “al modo como sólo saben serlo las mujeres”, en ellas reside lo más parecido a la esencia de la divinidad, en tanto que portadoras de un sentido procreador, mágico y telúrico de la existencia (“la vida era la respuesta de una mujer a los enemigos de la vida”). Semejante visión idealizada conecta con una línea de pensamiento feminista que promulga la mayor capacidad de compasión y comprensión de las mujeres, el avistamiento de un mundo mejor si el futuro es compartido con ellas, y no impuesto sobre ellas. O, dicho de otra forma: el amor humano como reflejo del amor divino.

anidad, pese a su tendencia a la autodestrucción, se redime cada vez que somos capaces de amar, de anteponer la felicidad y la seguridad de otra persona a la nuestra. El argumento es mínimo: la confesión de un amor, todavía atesorado en el pecho de Lawrence, que vivió con una mujer (de la que ni siquiera supo el nombre) en las horas previas de la retirada de las fuerzas inglesas de la isla de Java. Aunque es sin duda el relato más convencional –y obvio– del volumen, el breve encuentro que marcará para siempre al protagonista, su sólida estructuración narrativa y su modulación elegante y serena coronan el conjunto de la única forma coherente con el mensaje de fondo del mismo: con la aceptación –y la celebración– de la vida y de la muerte en sí mismas, de un modo natural, auténtico, espiritual (“los hombres tenían una terrible tendencia a institucionalizar la vida. El miedo a la vida, nacido de su propio destierro voluntario de ella, hacía a los hombres edificar fortalezas para proteger dentro de ellas aquello que habían elegido para vivir. En vez de esforzarse por hacer permanentes las pasajeras formas de significado, sería más productivo que se confiaran a los procesos naturales de cambio y evitaran así quedar atrapados en sus propios diseños superficiales”). En este sentido, y desde el paradigmático título del cuento (que opone el juguete del hijo del narrador, la espada, al de la hija, la muñeca, como símbolos de muerte y de vida, de fuerza y de resistencia, de destrucción y de encarnación, de yang y de yin), la visión que la historia nos ofrece del género femenino es tan moderna como reveladora; lejos de ser tentadoras, malvadas o inútiles, las mujeres son fuertes, inspiradoras, valientes “al modo como sólo saben serlo las mujeres”, en ellas reside lo más parecido a la esencia de la divinidad, en tanto que portadoras de un sentido procreador, mágico y telúrico de la existencia (“la vida era la respuesta de una mujer a los enemigos de la vida”). Semejante visión idealizada conecta con una línea de pensamiento feminista que promulga la mayor capacidad de compasión y comprensión de las mujeres, el avistamiento de un mundo mejor si el futuro es compartido con ellas, y no impuesto sobre ellas. O, dicho de otra forma: el amor humano como reflejo del amor divino.

En realidad, La semilla y el sembrador, como conjunto, es una composición imbuida de un hálito religioso en el sentido etimológico de la palabra, esto es, de lazo, de unión con lo sagrado, entendiendo por sagrado todo aquello que evidencia su herencia divina, como acontece con la naturaleza y con los hombres. Todo el libro, por tanto, puede verse como una imagen de la colectividad humana durante la posguerra, del sentimiento de pausa, de espera, de los supervivientes al horror (soportado e inflingido). De ahí que se ambiente la acción en las horas previas al advenimiento de Jesús, como símbolo de un nuevo cambio positivo de la humanidad, de un nuevo “Mesías”, que esta vez no será un salvador enviado por un dios redentor, sino que deberá nacer de nosotros mismos. Como ya constata el escritor en el primer cuento, para articular el segundo en base a ello, y concluir el tercero, y el propio volumen, con tal idea, es necesario empezar en solitario, por uno mismo, el camino hacia una conciencia colectiva y humanitaria, despegada del solipsismo egocéntrico (v. gr. “Tenía que producirse primero un pequeño cambio en el acongojado corazón individual para que las grandes cosas empezaran”). O, como decía Gandhi: “Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo”. De hecho, la parábola del sembrador que vertebra todo el conjunto va en esta misma línea; así, la semilla, ese mensaje de amor, es entregada a cuatro terrenos (el camino, el pedregal, el espinar y la tierra fértil), tres de los cuales reaccionarán de diversas formas negativas o limitadas (pero no del todo inútiles), hasta llegar a la germinación en el vergel. Curiosamente –o no tanto–, es en los grandes pecadores del relato (Hara, Celliers, Yonoi) en quienes finalmente se producirá esa conversión, crecerá la simiente plantada, mientras que el anónimo narrador o el propio Lawrence, dos figuras mucho más inocentes, apuntarán hacia el cambio pero, como en el terreno rodeado de espinos, al fin el corazón tocado por el mensaje será vencido por la cobardía, la costumbre o las limitaciones culturales. Sin embargo, la última pieza abre la puerta al futuro y a la confianza en un mundo mejor; tal vez, el amor –el trágico, crístico ejemplo de Hara, Celliers y Yonoi– libere definitivamente a Lawrence de sus cadenas y comprenda que nada sucede en vano. Van der Post concluye el libro con la descripción de una tormenta que, más allá de reflejar la zozobra anímica del narrador y de su amigo, posee “una extraña armonía”, como si “todas las confusas y frenéticas oleadas de ruidos de afuera” se reuniesen “igual que la música en una gran orquesta, combinada para interpretar un solo tema que se elevara muy por encima de la tempestad y de la noche”. Así, el sufrimiento, el sacrificio, en una idea de epinafía por medio del dolor muy cristiana y próxima a Dostovieski, es esa tormenta (esa guerra sufrida) que, como en la Teoría del Caos, es azarosa e imprevisible en su reparto de premios y castigos, pero no carece ni de un sentido ni de orden.

En definitiva, y parafraseando a Mario Vargas Llosa, La semilla y el sembrador responde a los demonios personales de su autor, a la voluntad de exorcizarlos mediante un preciosista y meticuloso envoltorio ficcional, el cual, asentado sobre las difíciles experiencias vividas durante la Segunda Guerra Mundial, pretende extraer de ellas un sentido último, una redención ontológica del padecimiento. De hecho, la cita de las Confesiones de San Agustín que abre la obra (“y alcanzo los campos y las vastas salas de la memoria”) hace patente tanto el hálito filosófico del texto, la idea de comunidad humana (influenciada no sólo por el cristianismo sino, también, por el pensamiento de Jung), como el carácter testimonial de lo narrado, el poso vital que condensan y subliman las anécdotas contenidas en las páginas de esta obra apasionante e imperfecta, lastrada por la artificiosidad de su trabazón narrativa, pero, pese a sus defectos, una modesta joya de la literatura.

Pingback: Feliz Navidad, Mr. Lawrence « elcriticoabulico

De acuerdo en todo, pero ¿dónde puedo leerlo?, al parecer estos relatos nunca se han publicado en español. ¿Alguien los tiene?

Hola, Isabella:

Ante todo, ¡muchas gracias por leerme!

Estos relatos sí que fueron publicados en español, concretamente por Destinolibro, en 1983, bajo el título «Feliz Navidad, Mr. Lawrence» (aprovechando, infiero, el filón de la película).

Es un volumen, pues, de segunda mano que me parece se puede encontrar fácilmente por Internet.

Lo que ignoro es si se ha publicado una traducción nueva, aunque creo que no.

Suerte en tu búsqueda y ya me informarás.

Un abrazo,

Elisenda

Celliers es un personaje con impronta cristológica, y que culmina su trayectoria vital de expiación en el campo de prisioneros japonés, totalmente encantado de poder redimirse, asumir o cargar con el sufrimiento y aliviar el peso de la cruz que lleva desde que le falló a su hermano en el colegio donde estudiaban y cuando ultrajaron sus compañeros a este último. Efectivamente, el libro me lo compré yo, de Ediciones Destino, y aquí en Valencia, todavía lo tenían en librerías en 1989. Por aquel entonces emitieron la película en TVE, y la grabé en video Betamax. Me gustó tanto que la vi siete veces seguidas…siete. Yo estaba soltero por entonces, vivía con mis padres, y acabaron con dolor de cabeza y hasta las narices de oir la música de Ryuichi Sakamoto, «Forbidden Colours», me prohibieron expresamente que la viera siquiera una vez más…y me tiraron de la casa.

Fuera de estos aspectos jocosos y risibles, Elisenda, me interesa profundamente la tercera historia de las tres que componen el libro, la de aquel amor fugaz e intenso, algo así como el asirse a una tabla de naufrago en medio de la vorágine, del caos y horror de la II Guerra Mundial, por parte de sus dos protagonistas, la chica holandesa y el teniente coronel Lawrence.

Por cierto, mucho se dice de la extraordinaria interpretación en el film de Oshima de David Bowie, pero Tom Conti encarnando a Lawrence no le anda a la zaga.El golpe de Estado militar del que Yonoi habla a Celliers, ocurrido en Japón, en 1932, golpe de Estado fallido -como ya sabes- es el mismo al que se refiere Mishima, en uno de sus mejores cuentos, sobre un joven matrimonio (el marido es un joven oficial del Ejército).

Salud.